2019年6月14日 (金)

2019年6月 7日 (金)

2019年6月 6日 (木)

2019年5月31日 (金)

2019年5月28日 (火)

定期大会の様子

色々な人が集まって作る組合活動ですから、一部の人が好き勝て手をすることになってはいけません。きちんとした軸が必要ですし、その検証も大事。それが定期大会ですね。

今回の大会スローガンは、県教組活動の軸をよく表していたように思います。

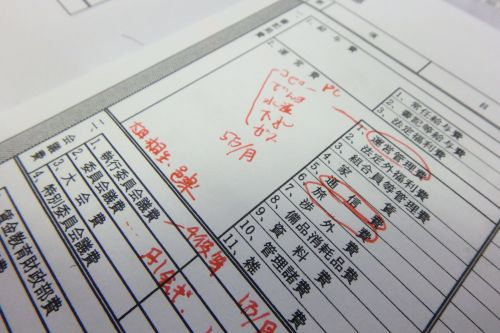

(1)番目は、労働条件向上にみんなで頑張ろう

これは労働組合として当然一番でしょう

(2)番目も、超勤削減、定年後も見据えて、燃え尽きない働き方の実現を目指そう

教職員の数の多い世代を意識(^_^;

(3)子ども・教職員を支援する政策を求めよう

子どもに寄り添うのが仕事。いったい何が「子どものためになるのか」を考えながら、ですね。

でもなぜ1番目ではないのか。そりゃー仕事で常に一番に考えているのが子どものこと。

だから組合活動は「生活改善運動」で、本来入れなくてもいいけれど、放っておけないんですよね。が、これが色んな意見のあるところです。

(4)立憲主義の学習

日教組的、ですね。でも子どもたちへの教職員の影響力の大きさを思い出すためにも、この学習は大切なことです。

(5)外へのアピールと仲間作りをしよう

内輪受けにならないために。

(6)意見を届けられる人を応援しよう

結局法令で左右さてしまう私たち。自分たちの意見を真摯に聞いてくれる人を国政・県政等へ

2019年5月26日 (日)

2019年5月10日 (金)

最近の記事

こちらもどうぞ

携帯URL

更新ブログ

|