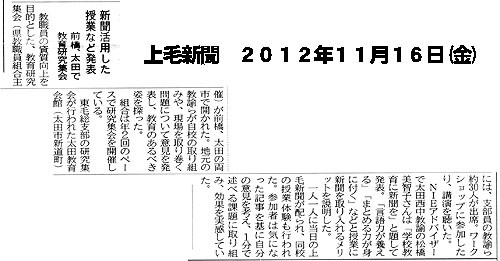

2012年11月16日 (金)

2012年11月14日 (水)

高崎総支部教研 「どうなるこれからの教育制度」

教育講演会

「どうなる?これからの教育制度!~免許更新・教員養成・全国学テを考える~」

講師 池田 賢市先生(中央大学)

日時:11月17日(土) 受付13:30~ 14:00開始

場所:高崎労使会館

ぜひぜひ。

そして明日は・・・・県庁からの夜景見物を一緒にしましょう!

文責 長山

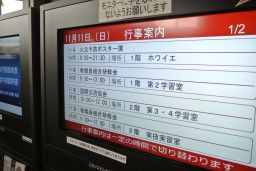

2012年11月11日 (日)

2012年11月 9日 (金)

木工工作展

現在群馬県庁1F県民ホールにて群馬県第37回県児童生徒木工工作コンクールの作品展示をしています。ほのぼのとした作品、創造性豊かな作品、!!!!っという作品、主に小学生の作品が沢山です。

で、碓氷支部で夏休みに親子映画の代わりにやりはじめた親子木工教室で作ったと思われる作品も何点か展示してありました。力作です。組合の活動も役に立っているな、と嬉しくなってしまいます。

さて、明後日は西毛で教育研究集会、現在100名以上の教職員や保護者の参加で、7分科会が行われます。IHIから講師を招き小惑星探査から戻ったはやぶさの話しもあります。楽しみです。

ちなみに明日は青年部のピースバス。勉強半分、レクリエーション半分、そして交流全部、で楽しんできてください。

文責 長山

2012年11月 8日 (木)

神本みえ子参議院議員が来た!

本日神本みえ子参議院議員が太田教育会館に来ました。

この前まで文部科学大臣政務官として文科省中枢で活躍されていた人です。

さらに、20年以上教員としての経験もある方です。現場経験のある方が、議員さんとして国政にたずさわる、ありがたいことです。

そして、教員経験者が政務三役として文科省の中枢を務めたのは初のこと(?)。現場の声が生きるチャンスです(現在は那谷屋議員ですが)。

そして、こうして教員の色々な意見を聞いてもらえるパイプがあるということがいいですね。

ちなみに当日角田義一元参議院副議長とも。このお方も働く人たち、現場の声を聞いてくださる方でした。角田節ゆえ色々と言われますが、「ホワイトタイガー」的な人、大事かもしれません。

さて、 参議院が開店休業のため群馬に来てくれましたが、混沌とした状況も困ったものですね。政局ではなく政策に今後も注目していきましょう。

そして、群馬3区、太田・邑楽地区代表の柿沼正明衆議院議員の奥さんとも。柿沼議員はその国会で西へ東への大忙しのようです。facebook、ブログで逐一情報を出されていますよ。

2012年11月 3日 (土)

教育研究集会

本日太田教育会館にて東毛総支部教育研究集会が行われました。

日頃の先生方の実践の報告や、教育現場の課題を持ち寄ってみんなで話し合ったり、或いは自分たち自身が体験したり、教員同士・或いは保護者と交流し合う行事です。

NIEは新聞を使った教育活動です。

やはり本格的に活動している松橋先生からの報告は内容充実、興味をひきたてられます。

二コマ目は「アウトメディア」。メディアコントロールとかノーメディアデーとか色々な取り組みが行われていますが、先生方にとって「そんなことはわかっている。でもさ…」です。

この「でもさ…」が現場力で深められると効果的な取り組みになりそうです。

3コマ目はフッ素洗口について。

歯科医では普及活動をしているところもあります。一方一律となる集団洗口に強い反対もあります。

色々な立場の意見を聞くことが自分の考えを深めることになりますね。

本日は太田以外に前橋でも行われました。自己研修がなかなかできにくい昨今、自分たちでもこのような機会をつくっていき、子どもたちに還元できたらと思います。

さて、松橋先生も言っておられた点が2つ。

「なかなかみんなに知らせることができない」

「全体の理解を得なければ力なにならないが、その理解を得ることは難しい」

教育研究集会自体の広報活動にも言えますし、今回報告されたNIE活動、アウトメディア活動、口腔衛生活動等々全体の取り組みなってより大きな効果がでるものもあります。

でもそれにはまずは自分たちの一歩一歩をしっかりとしたものにしなければですね。

さて、この「教育研究集会」、11日には碓氷で様々な分科会に分かれて体験活動や、なんとIHIエアロスペースの方を講師に呼んで「はやぶさ」の話しなどを、17日には高崎で教職員向けですが講演会を行います。

開かれた教育研究集会を目指しています。色々な意見が交わせたり、交流ができるといいですね。

文責 長山

2012年10月28日 (日)

2012年10月 7日 (日)

パブリックコメント

群馬県議会議員として活躍しているあべともよさんのブログからの転載です。

「群馬県のホームページの左下のほうに、「ご意見・ご提案」というリンクがあるのをご存知でしょうか?この中に、「パブリックコメント」というリンクがあり、ここをクリックすると今年度実施されているパブリックコメントの状況を見ることができます。

募集が終了したものは、随時意見提出の件数や結果、反映状況などが掲載され、それぞれ見ることができますが、1件も意見提出がないものが非常に多いことがわかります。

現在募集中のものは、道路や公園のバリアフリー化に関する構造基準や、公園の設置基準、県営住宅の整備基準や婦人保護施設や保護施設、医療施設、児童福祉施設などの施設や設備、運営の基準に関するもの、障害者自立支援法や児童福祉法に基づく事業や施設の基準に関するものなどで、どれも重要なものばかりです。

ぜひ内容をご覧いただいて、ご意見をお寄せいただきたいと思います。」

結構教育に関することもありますね。

現場の教職員として関心を持たねばならないものもありますし、当事者がだからあまり書き込むべきではないものもあるかもしれません。

というか、これ、素人には判断の難しいものばかりですよね。「情報公開をしておかないと」ということでしょうか?

いずれにせよ、一県民としてよい群馬県にしていくための活動には参加すべきですね。

文責 長山

2012年8月20日 (月)

雷

最近雷被害が多発していますね。

校庭で授業や部活のとき、登下校のとき、心配されますね。

校庭の真ん中も、木の下も安全ではないようなのですぐさま建物に避難が一番のようです。

車の中も安全なようです。雷が周りの金属部分を通るからだそうです。

走っている場合はどうなるか知りませんが・・・

自分の安全が確認できていれば、デジタル化のおかげでこんな写真も簡単に撮れるようになってきました。

そのコツは、光ったらさっとカメラを向けて・・・は無理ですね。三脚にカメラを据えて・・・

■夕方など明るいとき

1)撮影モードをA(絞り優先オート)か、M(マニュアル)に。

2)絞りは最小

3)ISO(感度)は最小

4)ピントもマニュアルで「∞(無限大)」に

5)ドライブはS(シングル)ではなく、LやH、連射です。

6)あとはひたすら連写です。ケーブルレリーズなどがあればスイッチを入れて放っておくだけ。

7)明るさも変化していくので、本当は一回一回シャッターを押し直すほうがいいです。「インターバルタイマー」なんてものがあれば間隔を「0」にすればいいかもです。

■夜など暗いとき

1)撮影モードはM(マニュアル)がいいかも。

2)シャッター速度を10秒~30秒くらいで適度に暗く、それでも景色が分かるくらいの絞りを。

3)感度はやはり低めで

4)後は上の4以降と同様。

デジタルなので何枚撮っても(失敗しても)消せばいいので、光っている方に向けてひたすら連写、これがポイントです。

もちろんくれぐれも身の危険を冒さないように。ご質問は長山まで。

文責 長山

2012年8月12日 (日)

最近の記事

こちらもどうぞ

携帯URL

更新ブログ

|