2017年4月 2日 (日)

2017年3月31日 (金)

2017(H28)年度終了

1年間お疲れ様でした。

春休みとはいえ事務処理に忙殺される日々、明日・明後日は唯一ゆっくりできる土日でしょうか?

しかし、おかげで新学期準備が日程的に大変そうです。

心機一転、自分たちの力を出し切って子どもたちと接していきましょう。

そのためにも、働きやすい職場の実現をみんなで力を合わせて行っていきましょう!

2017年3月28日 (火)

2017年3月22日 (水)

2017年3月17日 (金)

3月上旬の行事 「3月委員会」

教育新聞にも掲載されていた行事ですが、サブ定期大会みたいなものでしょうか?半年間の経過報告&次の大会までの確認です。

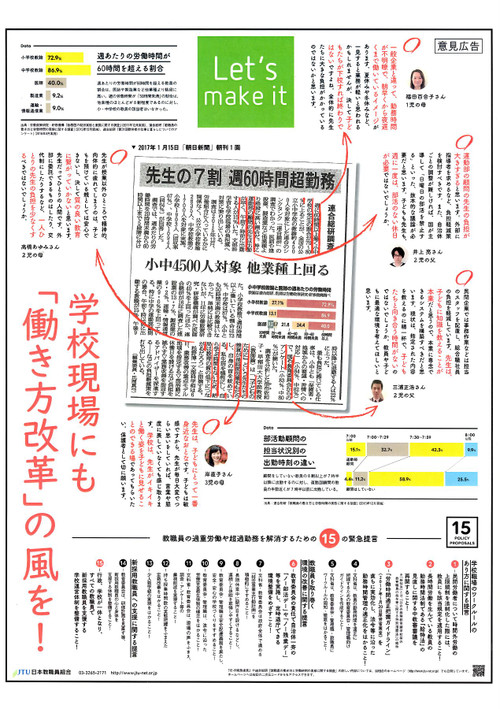

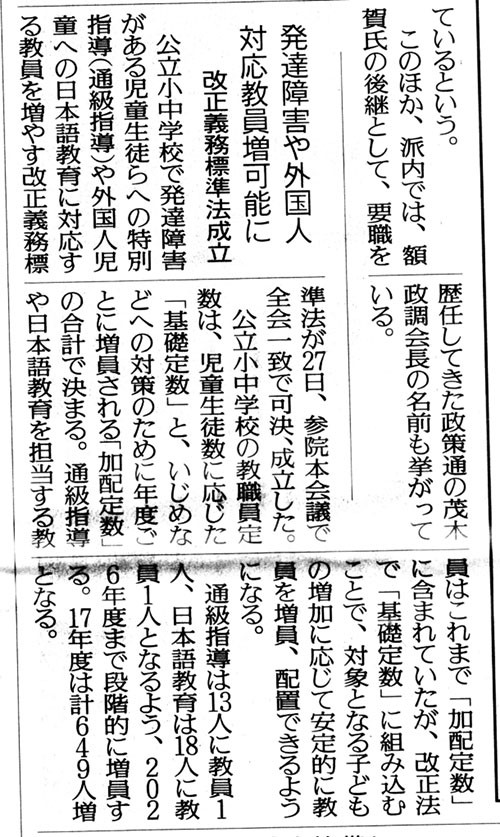

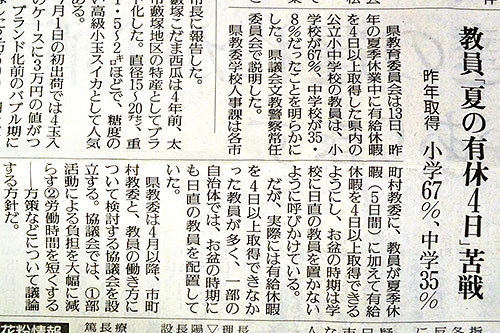

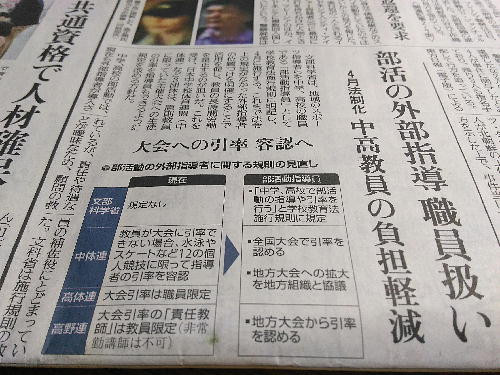

長時間勤務問題を中心に色々意見も出ました。特別支援学級の定数についてなども。

また、新しい執行部の紹介も。

現場の問題を取り上げ、自分たちで解決を目指したり、関係機関に働きかけたりに大切な意見交換の場でした。

2017年3月15日 (水)

2017年3月14日 (火)

3月上旬の行事報告

先週木曜日、支部委員会でした。本年度最後です。

あべともよ県議も駆けつけてくれました。先日の清水太田市長もそうですが、意見交換や現場の意見を知ってもらい職場環境の改善や教育現場の向上がはかれるのはいいことですね。

そして人事対策会議は21日(火)の予定です。お忙しい中ですがよろしくお願いします!

2017年3月 3日 (金)

2017年3月 1日 (水)

本日は市教委との話し合い

委員長・書記長は頑張ってくれました。

しかし脇を固める訳の自分は到着できず。

役員を任されている訳ですが申し訳ありません…。これでも「今日は部活無理」と言って部活を代わってもらい、卒業式の書類作って慌てて行ったのですが。

確かに日常業務+αをするのが難しい現場にこそ、問題があるのかもしれませんね。教師の創造性のためにも。

文責 先日「うちはお父さんも混ぜると5人だね」と3歳の娘に言われた長山

2017年2月20日 (月)

最近の記事

こちらもどうぞ

携帯URL

更新ブログ

|