2017年3月 3日 (金)

2017年3月 1日 (水)

本日は市教委との話し合い

2017年2月19日 (日)

2017年2月18日 (土)

今日は「母と女性教職員の会」でした

午前中が分科会、午後が雨宮かりんさんの講演会でした。

太田からもいくつかの分科会に参加。

第4分科会は不登校の問題について。

十人十色の問題であり、学校としても社会としても親としても、引き出しの数、受け入れる度量と肝の据わり方が問われるということだったかなと。

十人十色の問題であり、学校としても社会としても親としても、引き出しの数、受け入れる度量と肝の据わり方が問われるということだったかなと。

http://sakuranbo2013.blog.fc2.com/

第3分科会は司会や協力者として太田の方がたくさん参加していました。

先日話題に出した大澤先生が体験談を語ってくださいました。

午後の全体会、雨宮さんの講演は対談形式で行われました。

「今の日本には穴がある。そこに落ちやすい人と落ちにくい人がいる。お金持ちや世の中の仕組みを知っている人は落ちにくい。一定数が必ず報われないようにできている。頑張ったからと言って報われることはない。管理・競争社会は序列をつくり誰かを血祭りに上げて安定するように、いじめを生むようにできている」「スクールカースト、秒単位で変わる雰囲気を察知し、自分のカーストなりに応じた反応ができないとクラスに存在できない」「誰かに認められたいと思ってする努力は辛い」等々心に刺さるお話がありました。

http://ameblo.jp/amamiyakarin/

後編に続く

2017年2月14日 (火)

ブラックボード~時代と戦った教師たち~

ちょっと前のドラマです。テレビで録画したモノをDVDにしました。置いておきますね。

ブラックボード~時代と戦った教師たち~

ブラックボード~時代と戦った教師たち~

3つの時代、3人の教師が語る"命の授業"

ひとつのブラックボード"黒板"に書かれた言葉をめぐる、時代を超えた物語

2012年TBS 3夜連続放送

第1夜軍国教育

第2夜校内暴力

第3夜学級崩壊

2017年2月11日 (土)

今日は建国記念日、ではなく

「建国記念の日」が正式です。

さて、前橋で開催された「2.11市民の集い」に参加してきました。まぁ動員です(^_^;

しかし・・・年齢層がお高いです。出演の堀越さんが段違いで若い層…かも。

名称は「市民の集い」。

いかに、「普段あまり考えていない」或いは「そう考えていない」人たちと話し合い、思いを伝えていくか、が次の世代の役割なのでしょうね。

誰もが望む平和だからこそ、「この平和のために、同意しない人は殺していい」とならないために。自分はファンで聞き慣れていたけれど、コンサートの最後に歌われたジョン・レノンのイマジンが心に響きました。

You may say I'm a dreamer

But I'm not only one

I hope someday you'll join us

And the world will be as one

・・・as one ってのは キリスト教的かな?

2017年2月 9日 (木)

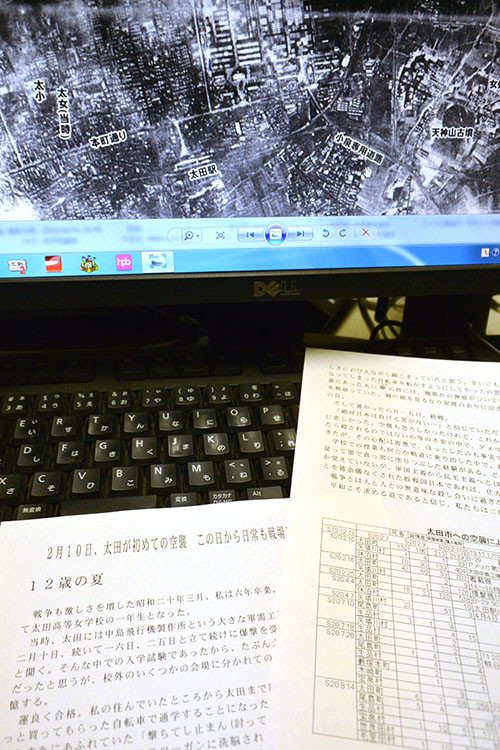

明日、2月10日は 太田空襲の始まった日です。

2017年2月 5日 (日)

ある組合員さんの日曜日。こんな手記(?)も是非お寄せください。

土日も色々ある中、時間のできた日曜日、スキーに行きたかったのですが、息子がインフルエンザ復帰直後。何もできません。暇をもてあますことに。

そもそも、野球部顧問だった頃は、何も用がないのに土日に休むなんて、怠け者の駄目教員扱いでしたが、やっと手に入れた人並みの幸せ、ということで・・・。

が、何をしたらよいか、と。

で、せっかくなので、エネルギー変換、火のありがたさ、技術の進歩、そんなことの体験でも授業でしてもらおうかと、火起こし器をつくってみることに。

キリ式は仕組みは簡単だけど現実的ではない、と言うので予備実験と称して「弓キリ式」に挑戦。

しかし理屈と現実の差。弓が滑って肝心の火おこし棒がまわりません。ネット上でもそんなのまわって当たり前なのか特に触れられていないし、弓の作成もけっこう面倒。

結局構造が1番複雑な「舞キリ式」が進歩したモノだけあってよくまわることが分かりました。

こんなことも生徒に体験させればいいのでしょうが、社会科ではないのでこちらで作ることに。

庭の落ち木でつくろうとしましたが、結局そろった道具が楽。道具を買い込み、工具を使えばあっけなく各班で使う8個完成。

しかし、昔の火おこし、でありながら電動工具を駆使して作成するこの矛盾…。

合間合間の作業でしたが、こんなことで1日が終了。ノコギリで手を切ったり、費用も出ない休日教材研究。

ま、欲しかった充電式のインパクトドライバーを買う理由にもなったのでよしとしましょう(^_^;

追伸

その筋の方ならご指摘されると思いますが、実は大切なのはこっちではなく、下の木。火種ができる方なんですよね。

そっちまで試行錯誤している間がありませんでした。

つまり・・・火、つけてません。

つくのかな?

そんな状態で授業…としかられそうですが、そこは生徒達に考察してもらいましょう(^_^;;;;

あ、期末テスト作ればよかったのか!

2017年1月30日 (月)

2017年1月26日 (木)

最近の記事

こちらもどうぞ

携帯URL

更新ブログ

|