連合 ふれあいフェスティバル

北部運動公園で「連合ふれあいフェスティバル」が開かれました。

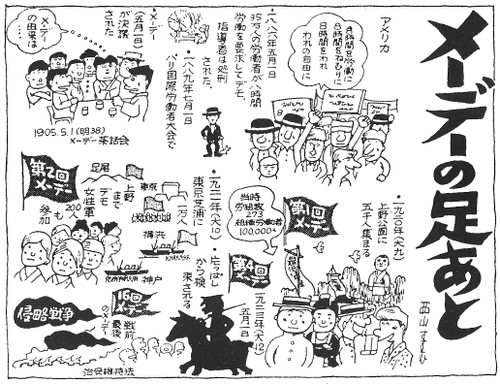

労働者の祭典、メーデー関連行事です。

働く人々の団結を確認し、その存在や役割をみんなに知ってもらうためのものです。

とは言え、射的やくじがあったり、食べ物屋があったりイベントを行っていたりと楽しく過ごせるイベントです。教職員の団体としての出し物は体力測定。

開会式での清水市長。給食費無償化について言及されていました。

開会式での清水市長。給食費無償化について言及されていました。

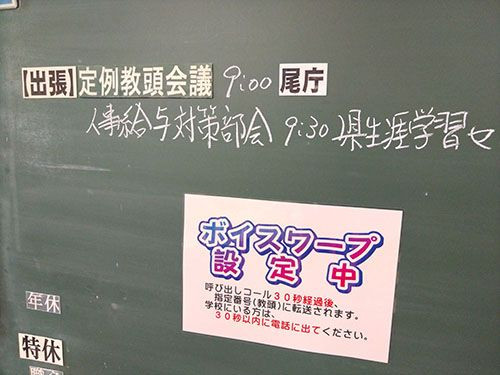

さすが労働組合のイベント。きちんと休憩時間確保用の札が用品に入っていました。

さすが労働組合のイベント。きちんと休憩時間確保用の札が用品に入っていました。

さて、学校は?

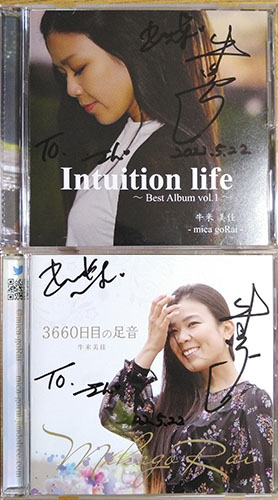

シンガーソングライターの牛来さん。福島浪江から来たとか、太田を拠点にしているとか、そんなことは関係なし!すばらしい歌声でした。

シンガーソングライターの牛来さん。福島浪江から来たとか、太田を拠点にしているとか、そんなことは関係なし!すばらしい歌声でした。